应当指出,此处讨论的利己,是心理学利己主义,而非伦理学利己主义。

费因伯格在“心理学利己主义”中作出了如下的描述:任何人最终所能欲求或寻求的(作为目的自身的)东西只能是他自己的个人利益。如果把这个描述直接理解为类似于“人不为己,天诛地灭“之类的思想的话,可以直接举出邱少云、特里莎嬷嬷这种例子来推翻。他们的行为无论怎样看,都很难和追求自身利益扯上太多的关系。因此,不难看出,利己主义并不完全是这么一回事。

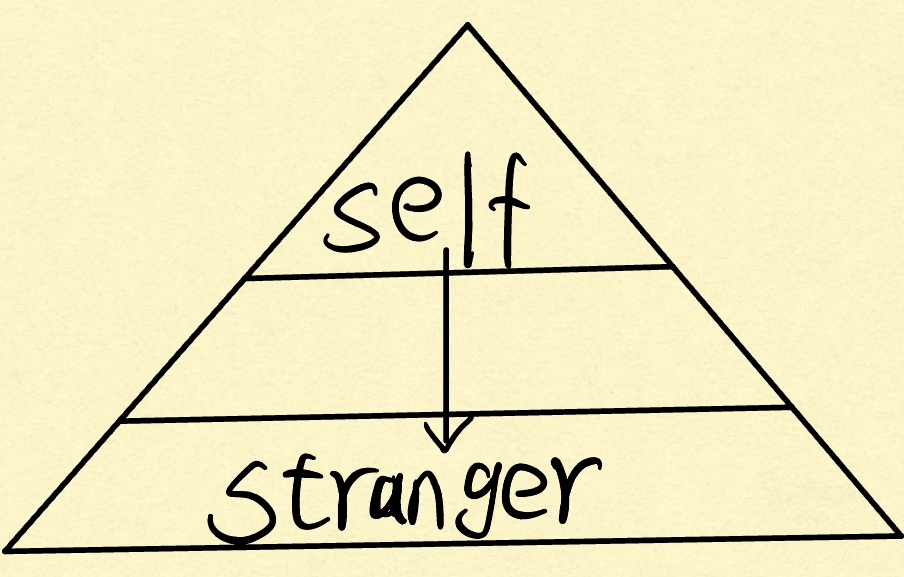

在我的看法里,利己主义应当是:任何人做任何事情,要么最终所能欲求或寻求的(作为目的自身的)东西是他自己的个人利益,要么这个目的或者这个过程,能带给他一定程度的满足感或是幸福感。

首先:任何事情的发生必然有起因,不外乎分为三种:

- 自身主动的开展

- 源自他人的开展

- 偶然的开展

如果不考虑事情的具体内容,那后两种都可以归结为对个人利益的欲求,是自我(在面临这件可能发生的事情時)根据个人利益在“进行“和”停止”之间进行的一次选择。而第一种,如果是社会上普遍认为利己的事情,则仍可归结于对个人利益的追求,如果是大众所认为的利他的事情,则可归结于这件事情的目的或者过程,能带给事情的执行者一定程度的满足感或是幸福感。

此处针对利他的事例进行分析:

街上偶遇一个犯人持小刀冲向一个小孩子,你选择上前挡住或是推开。如果不考虑补偿,这件事对你来说不存在任何个人利益可言,你的行动的目的是保护这个这个小孩子,你还有极大的可能付出受伤的代价,从利益的角度分析,这是一件完全不可能发生的事情。但是如果从另一点来考虑:对大部分的人来讲,所形成的三观里,都或多或少会有作为一个成年人,在突然事件中去保护身边小孩子的想法吧。这种被社会所普遍认可的观点,潜移默化的影响着所有人,因此,表面上看这件事是于己无利,但实际上却实现了自己内心所支持或是认同的观点与看法,这种实现完全能够带给我们满足感,从而成为一种驱动力,因此,这也可以归纳为利己。

义工/志愿活动,是我们很多人都会去接触的事情,除开为了学分,学时之类个人利益而参加的人,其余人看起来都是无偿的奉献着自己的劳动力,为他人做出自己的贡献。但这一切行为,又何尝又不是我们对于帮助他人这一观念的执行呢?每一次利他,都能给自己带来正面的,积极的情绪反馈,最终,自己还是有所获。

有一种反对观点认为,这样扩大概念,是通过改变我们对于利己的定义以包含日常意义上”利他“和”无私“的行为,这样自然能使得所举的”利他“和”无私“的例子无效。但实际上,利己本质上就是基于生物自己某些机制的驱动所做出的行为,无论是满足自己的情感需求,物质需求还是精神需求,都可以归结于利己,并不存在所谓的扩大概念或是偷换概念,无法被扩大的应当是自私而非利己。个体所关心的事情本身仅仅是一个抽象的现实性, 但实际上个体是把事情本身当作它自己的行动。同样, 当个体看上去仅仅关心一般意义上的行动和行为时, 它并不是真心的, 因为它实际上唯一关心的事情是它自己的事情。从客观上来看, 利己主义完全是不可避免的, 而且是合情合理的, 因为每一个人只需为自己而行动, 这些行动造成的结果最终合在一起就是 “事情本身”。实际上, 每一个人已经活在 “事情本身”之中, 他所做的每一件事情都是 “事情本身”( “事情本身” 作为抽象普遍者乃是每一个环节的谓词) 。

支持利己主义,认同利己主义,无论何时,利己主义始终是绝大部分人不可忽视的最大驱动力,基于利己主义,能够让很多事物简单化,高效化,何乐而不为?

可以批评,但如果觉得我错,那就是你对

所以很难不承认,真的是一个很自我的人呀

好好爱自己

谢谢咕咕姐